海外ではヨットに子供が乗っている写真や映像を沢山見ますし、ヨット生活している夫婦が出産して赤ん坊の頃からヨットに乗せて生活している様子を多く見ますし、ヨットで世界を周遊している家族が日本に来たなんてこともあります。しかし、日本では本当に何かのルールで本当に子どもはヨットに乗っちゃいけないのでしょうか?(※今回のヨットの定義はセーリングクルーザーとして書いています。)

そこで今回は、このことについての真相を深堀りして調べてみたいと思います。

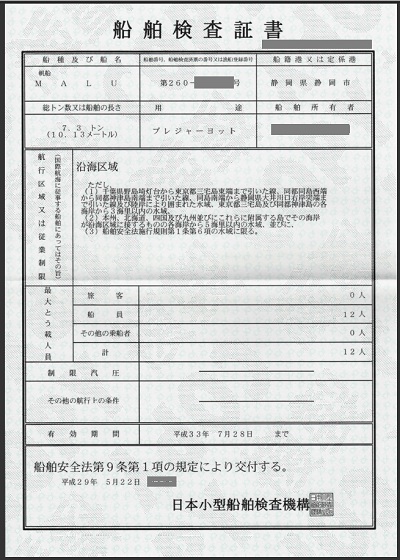

「最大とう載人員」

この文言はヨット乗りになると目にするようになる「船舶検査証書(船検証)」に記載されている項目です。船検証にはこの他にも、船の名前や大きさ、船の用途、所有者名、航行区域などの情報や諸条件が記載されています。つまり、「最大とう載人員」とは、何人この船には乗っていいですよということが示されているわけです。そして、この項目は4つに分けて書いてあり、上から「旅客」「船員」「その他乗船者」「計」と書かれています。先の3つがそれぞれ何人で「計」は合計人数を表わしているわけですが、プレジャーボートであるヨットの場合には、「船員」と「計」のところにしか数字が入っていません。つまり、「旅客」と「その他の乗船者」は乗せられません。つまり、ヨットには「船員」しか乗せられません。 …というように書いてあるわけです。

つまり、船検証から読み取れることは「用途がプレジャーヨットの船には、船員しか乗船することはできません」と書いてあることになります。

なるほど、これに従って理解すると、子供が船員?、赤ちゃんも船員?、という疑問が湧いてきますね。

「船員」とは

それでは、このヨットの船検証に書かれている「船員」とは? ということになります。

「船員」をJCI(日本小型船舶検査機構)の用語集で調べてみると、”「船員」とは、船員法に定める船員、同法の適用のない船舶においては同法に定める船員と同種の業務に従事する者をいいます。 簡単に言えば船長ほか乗組員です。” と書かれています。

そこで先ずは「船員法」を紐解いてみたいと思います。

船員法で定めるところの「船員」は以下のように定義されています。

『日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。(船員法 第一章 第一条)』

そして、ここで定められている「船舶」には、次の船舶を含まないとも書かれています。

『前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。

一 総トン数五トン未満の船舶

二 湖、川又は港のみを航行する船舶

三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船

四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの(船員法 第一章 第一条➁)』

つまり、船員法で定めるところの船員とは、船で労働する人を指しており、ヨットの船検証に示すところの船員は船員法の適用外であるということになります。

しかし、JCIの「船員」の項目に書かれている文章に再注目すると、「同法の適用のない船舶においては同法に定める船員と同種の業務に従事する者」と書かれています。つまり、ヨットは船員法の適用外だけど、ヨットに乗ることが出来る人は船員と同じような種類の業務に従事する人でないとだめです。…と書かれています。

「船員」の従事する業務とは

船において船員はどんな仕事をしているかということです。船員法が適用されている船舶においての船員の仕事は様々です。何故なら、船の中で働く人の全てを指しているからです。

船員における代表的なものとしては、「船長」「航海長や航海士」「通信長や通信士」「機関長や機関士」などの船を動かすためにいる「職員」と呼ばれる人と、その他の船は動かさないけれど、船で働いているその他の人「部員」と呼ばれる人に分かれています。つまり、「職員」でも「部員」でも全て「船員」というわけですから、どんな仕事でも船で働く人は全て「船員」と言えるわけです。

例えば、クルーズ船だとレストランで働く人、クリーニングや掃除をする人、ステージで演芸を見せる人、スポーツのインストラクターやトレーナー、船内の裏方で働く事務の人だって部員です。つまり、その中には子役のエンターティナーなども含まれているということが言えます。

しかし、船員法では年少船員という項目があり、船で働くことが出来る人は16歳以上(16歳未満は働かせてはいけない)と書かれています。

つまり、残念ながら、幼児や赤ちゃんを含む子供は船員とすることができないということですから、船員法の適用外であるヨットにおける船員も16歳未満は船員とできないことから、乗船させられないということになります。

しかし、船員法 第九章(年少船員)第八十五条(年少船員の就業制限)の項目に、「この限りではない」という文言を見つけてしまいました。

「船員」の「この限りでない」

海員法の第八十五条の条文にはこのようにあります。

『船舶所有者は、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く。)を船員として使用してはならない。ただし、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。』

つまり、船の所有者は、16歳未満の子供を船員として使用することはダメだけど、家族だけを使用している船舶なら制限はないと言っています。これをJCIの言っている船員の説明どおりに書きかえるとこうなります。

「ヨットオーナーは、16歳未満の子供を乗せてはいけない。但し、自分の家族だけの時には16歳以下でも自分の子供を乗せても問題ない」と言っていると考えられるわけです。

JCIの用語集に書かれている説明と船員法を読み解いて言えることは、赤ちゃんや幼児を含む子供は、自分の船に自分の子である場合には乗せても問題ないと考えてよいということが言えます。

これが今回のテーマでの深堀りの結論と言えます。

最後に…「JCIの用語集にける船員の法的根拠は?」

僕はこのブログでは、批判めいたことは書かないというポリシーでやっているということを読者の皆さんにご理解いただいたうえで、あえて提起させて頂きたいことがあります。

今回のテーマを深堀してみて疑問を1つ感じました。それは、JCIの用語集で小型船舶における「船員」の説明をしている部分について、

”「船員」とは、船員法に定める船員、同法の適用のない船舶においては同法に定める船員と同種の業務に従事する者をいいます。 ”

という一文について、このような説明文が正しいとする法的根拠を知りたいということです。

今回、この一文の法的根拠となる物を探してみたのですが、全く関連法などにもそれに類する記述はありませんでした。

法律家をされている方でも構いませんし、法律に詳しい方でも構いません、プレジャーボートやヨットは船員法の適用外だと法律で定義しているにも関わらず、プレジャーボートやプレジャーヨットにおける船員の定義は船員法に定義するものを準用するという考え方は、何処に法的な根拠や記載があるのか是非知りたいので、教えて頂きたいです。

何故なら、このJCIの一文にによって、16歳以下の子供たちは自分の家族がプレジャーボートやヨットを所有していない限り、乗船することが出来ないからです。

実際のところ、16歳以下の子供を乗せていて海上保安庁の巡視船から臨検を受けて検挙されたという話は聞いたことがありませんが、現在のJCIの説明文では明らかに子供たちをヨットに乗せるのは違法行為に見えてしまいます。これが正しいのであれば、根拠を示して頂き、間違いであれば修正をして欲しいと思います。何故なら、子供たちの大切な体験の機会を失わせる文言だからです。

そして、JCIのサイトには矛盾もあります。

Q&Aで最大搭載人員は子供も1人として数えるのですか?という質問に対して、1歳未満の乳児は参入しません。国際航海に従事しない船舶は、1歳以上12歳未満の子供2人をもって1人に換算します。12歳以上は1人です。とあります。

つまり最大搭載人員のカウントの方法を記載しているということは、子供を乗せても良いという前提でこれが書かれているわけです。このサイト上の矛盾をきちんと解決して欲しいものです。

私のつたない取材では、この問題を根本的に解決するには至りませんでした。

そして、現段階で言えることは、自分の船で自分の子供を乗せることは問題ないと言えるようだということです。

そして、小型船舶やその関連法において、小型船舶(プレジャーボートやプレジャーヨット)に子供を乗せてはいけないという文言は何処にも無さそうだということです。だとするなら、船員法の適用外である小型船舶においての船員とは、船長を含むすべての人ということになります。

タグ : Kids on board, セイリング, セーリング, セーリングクルーザー, ヨット, ヨットが好きな人とつながりたい, ヨットに子供を乗せる, ヨットのある暮らし, ヨットの楽しみ方, ヨットを楽しむ, ヨットライフ

船検が厳しくなりますが、ヨットでも旅客定員を取ることができます。

日本では、旅客定員をゼロにして登録するのが普通になっていて、それをプレジャーヨットとして販売している業界であるのが、不愉快ですね。 私の輸入艇は不沈構造で、復元性も十分ですが、それを証明するためには、ヨットを90度に傾けて、起き上がることを実際に検査で見せなければなりません。 とてもできないので、旅客定員を諦めました。